パイプの付け根と思われる部分。

何だこりゃ。パイプは通っていないのか…

二級峡とその近辺

住人としては別段特別なものでもなく感じているものが、遠くから訪れた人にとって珍しいものに見えるものもあるらしいが、この二級峡もその一つでしょうか?

広の住人で二級峡を知らない人はマズ居ないでしょうが、実際に行った事があるかどうかと言えば、行った事がない人も多いのではないでしょうか。

|

広から黒瀬に向かう国道375号線。広の町並みを通り過ぎて、石内の急な坂道を登っていると山肌に水色の大きなパイプがあるのが見えます。そのパイプの部分に行ってみました。

パイプの付け根と思われる部分。 |

|

反対側を見ると、このような感じ。遠くに広の町並みが見えます。 |

|

|

もうちょっと登ると、石の灯篭のようなものが。 これは、呉市史跡の黒瀬街道の常夜燈だそうです。 「明治十六年」の記述が見える。

以下は解説文の画像と、文を書き起こしたものです。 |

|

|

(呉市史跡) 黒瀬街道の常夜燈 (呉市郷原町) 往時黒瀬郷より広村に通ずる道は、大根坂の急坂で上り六町下り八町の石畳道(一部現存)で何事もみな人片馬背に頼る他なかった。 これより西方200mに、黒瀬川左岸添いに降り名勝二級滝上に至ると道絶え、数百尺の断崖の山肌を縫うように渡り、一歩誤れば生命はないという、探検道とも言うべき険阻な道があった。 これが鬼坂峠である。明治初年の頃、黒瀬の豪家平賀寛夫翁は、人々の困難を察し、これが開削を企て、青の洞門にも比すべき難工を重ね、明治16年漸く馬車の通行する道路を拓いた。ここはかって藩公来訪の砌、看瀑の所として、駕立場の跡も残り、二級峡の全貌を一望の下に俯瞰できる絶好の展望台でもある。翁はここに常夜燈を建て、往来の人びとの安全を祈った。総高台地とも2.80m、御影の自然石である。火袋は、北風を避けたか南向きである。 明治32年、道はさらに拡幅せられ、バス通行線路として、西条呉間の指定県道となり、交通はいよいよ殷賑を極めた。 しかるに、三度改修せられて昭和23年この直下に隧道を開削し、現在の国道375号線が開通し、旧道は人跡薄れ、路傍には夏草繁り街道は昔の面影を失った。常夜燈は苔に埋もれながら、百年の栄枯を語るように、毅然として断崖の岩頭に立ち続けている。 昭和五十四年十月一日 呉市教育委員会 |

|

二級峡を上から眺めたものです。沢山の石がゴロゴロとあります。 |

|

|

峡にかかる赤いつり橋。その名も「甌穴橋」そのままやんけ! |

|

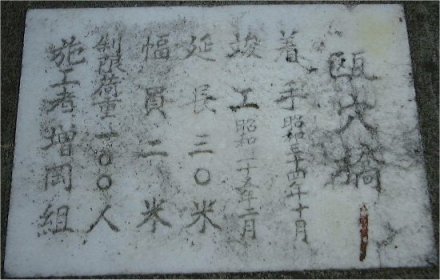

甌穴橋の説明文。

着手:昭和34年10月 しかし制限荷重が100人とは、何だそりゃあ。

|

|

これがその甌穴(おうけつ)岩盤に岩が入り込んで、激流により岩がグルグルと回って岩盤を丸く侵食した跡だとか。 |

|

|

この角度から見たほうが、その丸さが良くわかりますね。 |

|

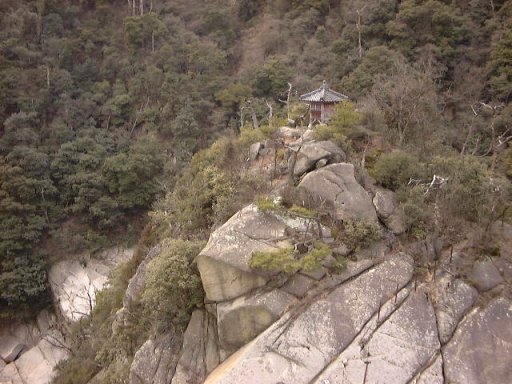

不気味な祠がありました。。。ノーコメント。 |

|

|

二級峡に水が流れていないのは、このダムの影響でしょう。峡に水が流れているのを見かけるのは、雨が良く降った後に、ダムの放水により激流が起きているときだけです。 |

|

|

ダムからちょっと遠ざかり、現在の「呉大学」の近辺に、昔の石畳があります。これが、上の紹介文で書かれていた「大根坂の急坂で上り六町下り八町の石畳道(一部現存)」のことだと思います。昔の人びとは、ここを馬や荷車が通っていたのかと思い、また、そんな時代のものが身近にあると思えばちょっと感無量ですね。 |

昔は、二級峡の滝を「大滝」、白糸の滝を「小滝」と呼んでいたそうですが、二級峡の滝を「大滝」と呼ぶ呼び方はあまり一般的ではなくなって来ていますが、白糸の滝を「小滝」と言う言い方は私にもしっくりと来ます。

1999年2月19日 撮影

2002年5月2日追加