2008年2月9日。朝から雨模様のこの日、呉ヘリテージ調査隊の実地調査としては最後のイベント(泣

午後からマイクロバスに乗って市内を巡る旅である。

市バスに乗って、集合場所の呉中央公民館に着く頃にはお天気も回復し、風が強く寒いながらも、絶好のフィールドワーク日和となった。

今回の一行は総勢22名。すっかり見慣れた顔ぶれと、また新たにフィールドワークに参加された方も居られる。さぁ、しゅっぱぁ~つ!!

先ず向かったのは大空山。子どもの頃から何度も上がったことのある、広人には馴染みの深い山。まぁ、山ってほど高くも無いんじゃけれどね。こなきも、思い入れの深い場所ではある。小学校の遠足でも行ってるし、こなきの原点『ほどよく田舎 ほどよく街場 広町』をスタートした一番最初に掲載した写真が大空山からの眺めだったからね。

(注:大空山の住所は阿賀じゃなく、広だって知ってた!?)

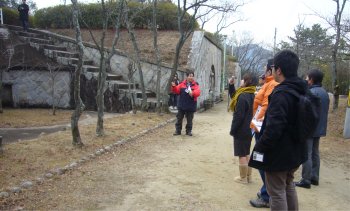

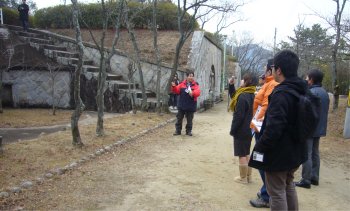

マイクロバスは狭い山道を苦労して登りながら、大空山に到着。早速現地案内スタートです。案内頂くのは、前回の船上ツアーでも活躍頂いた、艦船研究家のこの方。この方、スゴイですよ。その筋ではかなりの有名な方で書籍も出版されている!!だから、ここ大空山の説明もとっても詳しく分かりやすい!!

で、いま説明しているのは、砲座跡地の様子。ココは、大空山に行ったことのある人なら誰でも見たことあるよね。子どもたちなら、横の斜面を走ったりしたでしょ!

真ん中に二つある丸い部分が砲座跡なんじゃけれど、実際には、ココに大砲(詳しくは臼砲)は据えられる事は無かったと聞いて驚いた。いや、今の今まで知らなかった。子どもの頃から、ココには大砲があったとばかり聞いてたから。そのことは、本日のガイドを務めて頂いてる、もう一人の詳しい方、ヴぁもさんのサイトのこちらの部分に詳しく書かれている。

で、初めて知ったんだけれど、砲台と保塁の違い。

海上の敵に向けて撃つのが砲台、陸上の敵に向けて撃つのが保塁。

早い話、海軍管轄が砲台、陸軍管轄が保塁ってことらしい。

大空山保塁の目的は、広湾から上陸した敵軍を攻撃するためのモノで、大砲から発射された弾は直線的ではなく、上空に向けて発射して孤を描くように飛んで敵に到着すると。で、敵からは見えないように山頂からちょっと後ろ側に砲を据えたと。そーだったとは、初めて知った!!

砲座跡の周囲を囲む部分。斜めのコンクリート造りの下の部分だけれど、この場所、砲弾を立てて置いておくための場所なんじゃと。知らんかったわぁ~。

こちらは指揮官が立って指揮するところ(って、初めて知った)。左奥に見えている石3個の上に立って、方位○○度、仰角○○度、撃てーッってやったんだろうか。

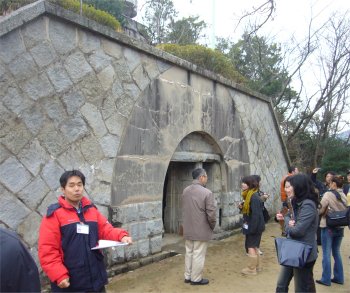

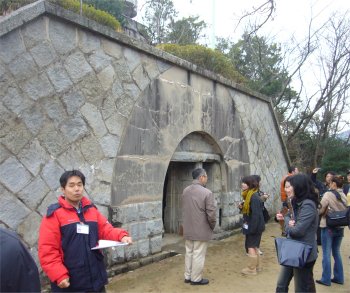

いま見ている、この建造物。砲弾を入れておく倉庫。ヴぁもさんのサイトの記述によると、砲側庫と言うらしい。

入口周囲のコンクリの丸ぁるい部分は全てセメント層であり、攻撃から砲弾を守るために厚い層になっているとのこと。

砲側庫の内部。二つある庫の内1つは入口に扉が付けられており施錠されていて中が見れない。

もう1つの方は中に入ることが出来る。中のスペースは幅3m×奥行6m程×高さ2.5mほどか。そんなには広くないが、突き当たり部分が綺麗に球状にくり貫かれている。

山頂に(昭和55年4月)建設されている展望台からの、広町の眺め。

展望台から、砲座部分を見下ろしてみる。砲側庫の上部に、コンクリ製のテーブルと椅子が出来ている。

あぁ…風が強くて冷たい。次の拠点にも向かわなくちゃならんので、急いでバスに乗ります。

次のポイントは高烏(たかがらす)保塁。音戸の瀬戸に近い場所やね。

ここにも砲側庫が3つあり、砲座跡も3つある。立入りできないよう、階段上部に柵がある…な。

近くにあった案内看板の文字を引用させて頂きます

高烏台のいわれ

瀬戸内海の景観を望むこの台地を「高烏台」と名付けたのは旧海軍が要塞砲台を管理し、これを「高烏台」と呼んでいたことによるものである。

高烏山はこの台地の北方休山連峰の中腹にあり神武天皇御東征の砌、八呎烏が御先導の道をたずんね、翼を休めたという伝説のあるところ。

呉湾に浮かんでいた烏小島も空海軍の拡張工事のため惜しくも削り取られてその島影を失ったが、厳島神社に仕える親子烏がこの島で鳴き別れたという言い伝えなどもあり、烏に因む地名が多い。

昭和三十六年大蔵省より旧海軍用地の貸与を受けこの一帯を都市公園として整備された。

呉市

古い遺跡、先祖の物語は大切にしましょう

大砲を撃つ兵隊さんの退避場所?こちらも上部のコンクリ層が厚い。右端の方の石積みが、樹木の根のチカラで崩れかけている。

休山方向にちょっと歩いて行くと、土地が盆地状に凹んでいる場所がある。

所謂キャンプファイヤーをする場所のようであるが(事実、ここでキャンプファイヤーしてるらしい)、ここは探照灯があった場所の名残りとのこと。

近くにあった案内看板の文字を引用させて頂きます

旧要塞砲台の沿革

この花崗斑岩造りの一連の構築物は、旧高烏砲台の跡である。

明治十六年第二海軍区鎮守府の候補地として呉港があげられ、明治十九年七月軍港設置とともに敵の艦砲射撃に備えて軍港防備の陸上砲台は陸軍において構築することになり、陸軍予算として閣議にあがったが、第一期計画からは除外された。

たまたま日清戦争が起こるにいたって、広島に大本営が置かれるなど情勢の変転に伴って再び砲台構築の議が起り、明治二十九年陸軍の手によって砲台、火薬庫、兵舎などの工事が始まり、引き続き同三十二年から三ヵ月の歳月を費やして完了した。

後になって海軍の所管に移され太平洋戦争においては専ら防空砲台として使用されたが、明治中期の軍港を護る要塞砲の形式としては珍しいものである。

呉市

古い遺跡、祖先の物語りは 大切にしましょう

平清盛の銅像の足元にも、遺構がある。

個人的な一言:蛇足ではあるが、(いまの時代となっては)平清盛も全く余計なことをしてくれたもんじゃ。音戸の瀬戸を切り開かずに陸続きのままにしておいてくれたら、橋を掛けたり、また朝晩の通勤渋滞も無かったのに…

って、まぁ1日で瀬戸を切り開いたってのも寓話らしいけれどね…。

清盛公の銅像からちっょと下って行ったところに、大きな建物跡がある。

兵舎跡とのこと。しっかりとした石造りである。

上から見下ろすには、そんなにも大きな建物には見えなかったけれど、中に入ってみると、その広さを実感できる。屋根も窓も扉も失われているけれど、どっしりとした石造りの壁面だけは、長い年月を経てもビクともせずに残っているのが素晴らしい。上部のアーチ組が美しいね。

音戸パーキング(通称:音パ)からの音戸大橋の眺め。定番ですな。ある意味、コレもヘリテージよ。

音パでトイレ休憩した後、アレイからすこじま(烏小島)に移動。

先ずはバスを駐車場に停める。駐車場になっている場所は、海軍工廠の工員養成所だった場所との碑がある。

碑の文面をそのまんま引用させて頂きます。

呉海軍工廠 職工教習所 工員養成所

跡地記念碑

大正七年(1918年)呉海軍工廠は中国、四国地方の小学校高等科二年卒業生より、厳重な試験により、優秀者を採用し、中堅工員養成の目的でこの地に職工教習所(後に工員養成所)を開校し、終戦(昭和二十年)までの二十七年間に約二万人の卒業生を送り出した。この生徒は見習工し云われ、羨望の的であった。

三年間の本科、選ばれて補修科、更に全国の工廠からの技手養成所等への道を設けられ名実共に工廠を担う者となった。

当時の軍隊に入営した者、又一般社会人としても優秀者、指導者として活躍し、広く見習工出身との名声を高めた。

昭和十三年には海軍工作科予備補修生(一般に工作兵と呼ぶ)制度が設けられ、他への流出を阻止されたこともうなずけるものであった。

学校は小さく期間は短かかったが我々に多く教訓を与えてくれたことに感謝する。

戦後、さの精神、知識、技術は各方面に発揮され日本復興と発展に大きく寄与されたことは広く認められた。

しかし、戦争に多くの学友が国難に殉じたことは惜しみても余りあり、決して忘れてはならない。

ここに同窓生より基金を募り、呉市の協力を得て懐しのこの地に思い出と功績を偲び記念にこの碑を建立した。

平成十年五月吉日 同窓会

この碑の横には地下壕の入口がある。当然、コンクリで塞がれているれけど。

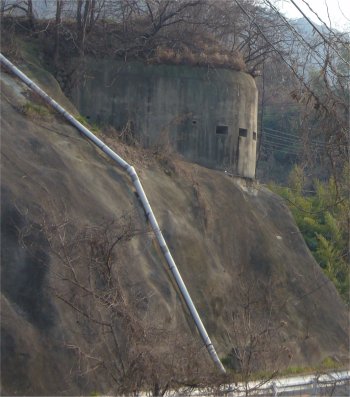

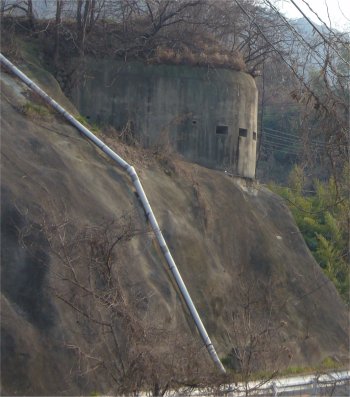

また、工員養成所の山側(休山方向)には、このような…なに?これ?何て言うの??

見張り所と言うか、そんな施設の名残。

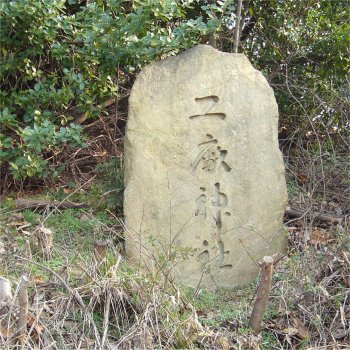

駐車場から下って行く途中、工廠神社があると言うので行ってみることにしたが、激しい階段が…

工廠神社の激しい階段の途中に、こんなコンクリート造りのモノが…

上で見た施設に良く似ているが、こちらは開口部が斜めに開いていることから、こっちは銃撃することを目的に作られているだろうとの話も。

開口部から、内部を撮影。ゴミが沢山投げ込まれている。とても臭う…(悪

古いビール缶もある。

画像奥の部分は下に向かって降りていく階段のようである。

その階段の行く先は…入口があるが、ここもコンクリで塞がれている。

防空壕などとは違い、ここの設備はかなり頑丈である。塞いでしまっているのが本当に惜しい。

内部に照明を付けるなどしてでも、一般に公開して欲しいね。

これだけのものが残っていることを、大切な遺産として扱って欲しいものです。←コレ、ヘリテージね。

階段の一番上まで行くと、神社があるのかと思いきや…

台座部分はあるものの、神社も鳥居すらもありませんでした。

上がったからには降ります。

おかしい。今日はトレーニングしに来てるのじゃないハズなのに、この激しい運動は何なんだ…

戦後、工廠神社は産業神社に変わったとのことですが、しかし何にも無かった。

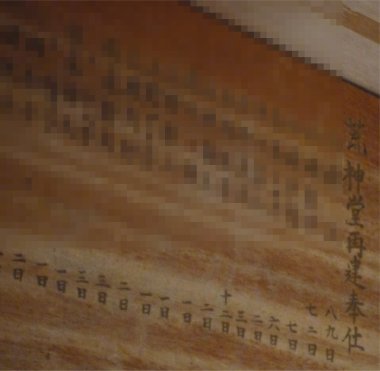

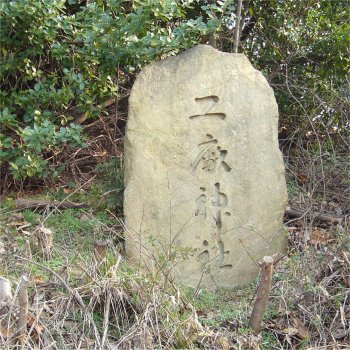

階段下りたところに、工廠神社の存在を示す碑がありました。コレが唯一の名残りか。

さあ、海に出ました。アレイからすこじまです。「烏小島」と言う名前の由来は、こちらをどうぞ。

烏小島そのものは、現在の製鉄所の敷地内のどこかに埋没しています。あぁ…

戦時中の桟橋が今も残っています。(現在は使われていない?)

映画、海猿の中で、大和の出港シーンでも使われた、この桟橋ですが、砲弾などの資材を積載するためのレールが残っています。

その桟橋のレールを一直線に延ばした先が、このレンガ倉庫の黒い扉。

この倉庫が、当時は砲弾などを保管していたと言うことなんですね。

その桟橋の横に、古いクレーンが残っています。戦時中のクレーンそのまんまです。

いつもこの前は通っていますが、内部に入ることが出来るようになっているとは知らなかった。

クレーンは電動だったんじゃね。古いモータもそのまんま残っていました。

内部に入り込んでいるこなきを、かみもんさん が撮影してくれました。

クレーンの大きさが良く分かりますね。

さぁ最後。バスに乗り、歴史の見える丘に移動。

ここからのIHI造船ドックの眺めは圧巻です。大型200tのジブクレーン。

ブロック工法で作り上げられていく大型タンカー。左に見える屋根のあるドックで戦艦大和は造られたんですね。

陸の方を見ると、自衛隊総監部と呉市街地が見えます。

歴史の見える丘にあるIHIドックの記念碑(?)

第九工場との記述が見えますね。

こちらは戦艦大和の碑。「噫戦艦大和之塔」と書かれています。

詳しくはこちらのリンクに。

今回もとても興味深いヘリテージツアーでした。

で、今回が最後。残念。

市内の色々なところを探検し、ヘリテージなモノを探すと言うよりも、自分自身が勉強させてもらったと言うところが大きいですね。いい経験になりました。本当にいい経験でした。

主催の皆さま、今回もありがとうございました。とっても良い1日でした。

工廠神社の所で見た、コンクリ造りの監視塔(?)を活用して欲しいですね。ホントに勿体無い。

今回も呉再発見。ヘリテージな建物なども、もっと大切にして行きたいですし、何より、広地域でもヘリテージなモノを探してみたいです。

で、次のイベントは、3月2日に大和ミュージアムで開催されるフォーラムです。

こなきは当然行きます。是非、行きましょう、行きましょう。