最初に言っときます。今回のネタは長いから覚悟して読むように…

なお、写真のキャプション末尾に”*”が付いている画像はクリックすることで、拡大表示されるものです。

先日の「謎の神社を探せ!!」と同様に、広まちづくり協議会の地図で見つけていた、広の不思議地図。神社の時は長浜方面だったが、今回は石内方面。

地名:三つ石*

地名:三つ石*

石内の山奥、大津江川の奥に「三つ石」と書いてある。

はて…??

あの辺りに大きな石が3つ並んでいるのかな?

コレは調べてみなくては。

「三つ石には、石が3つ並んでいるのか」探検ツアー!!

ってことで、2009.4.3に「たくパパさん」と共に探検してきた。

たくパパさんと歩く、芳ヶ淵隧道前*

たくパパさんと歩く、芳ヶ淵隧道前*

たくパパさんとこなきのつながりは、息子さんとウチの娘が広中で同じクラブってことでPTA同士つながりってとこかな。10時に町田のファミリーマート前で落ちあい、石内方面に向けて黒瀬川沿いを歩く。

石内方面に歩く最中に気になるのは、左手の山の急斜面の工事現場。東広島・呉道路の工事現場である。下の画像はちょうど小滝の前の谷部分を渡る橋の工事現場。

東広島・呉道路の工事現場*

東広島・呉道路の工事現場*

かなり高い場所で工事してますが、標高としては小滝よりもかなり下。以前、見に行きましたもの。

小滝橋のつり橋前を通過。今日は渡りません。

春の小滝橋*

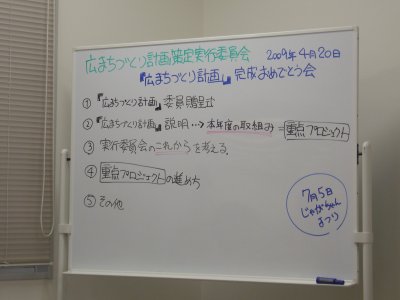

春の小滝橋*

石内の集会所(小学校跡地)を過ぎ、民家が集まる界隈を歩きます。

石内の石積み*

石内の石積み*

綺麗に積まれた石垣がきれいじゃねぇ~。上の方には古くて趣のあるお宅が多いのですが、平野部の方には新しいお宅が沢山出来ています。実は密かに発展中です石内。

更に歩くと、いよいよ二級峡が見えてきました。

広発電所と二級峡*

広発電所と二級峡*

手前の白い建物は広発電所です。

発電所には向かわず、野呂山側の坂道を登って黒瀬トンネル方向を目指します。

ここら辺りも、石積みが凄いな。

段々畑の石積み*

段々畑の石積み*

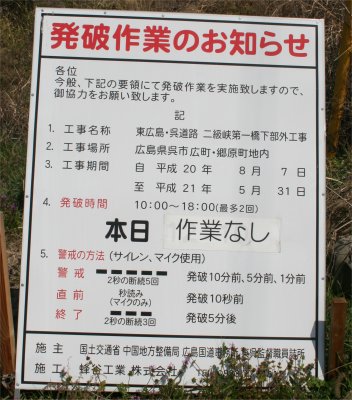

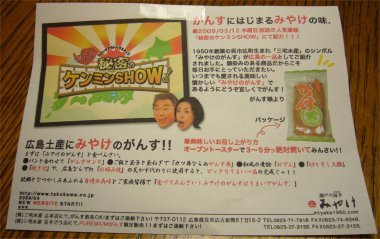

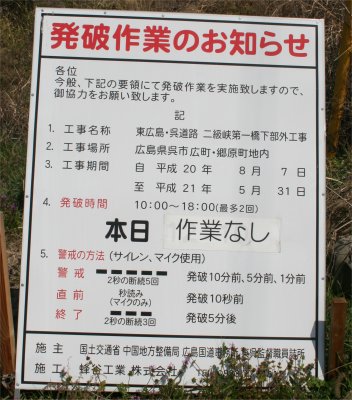

その石積みの脇で看板発見。

発破予告

発破予告

発破予告看板。東広島・呉道路の工事現場のものですわ。

そして、この辺りからは、広の中心部がよく見えます。

広町中心部方向を眺める*

広町中心部方向を眺める*

坂道を登り、新大津江橋の下をくぐって郷原方面に登ってきました。

国道から脇道に入り、二級峡墓苑の方向に向かいます。

国道375号から脇道へと登る*

国道375号から脇道へと登る*

墓苑方向には行かず、「大津江鉄工」の看板のある建物に向かう。大津江鉄工さんそのものは今は廃業され、自動車解体の業者さんが入っているようです。

建物ヨコの細い脇道から山に入る。

「大津江鉄工」の横を登る*

「大津江鉄工」の横を登る*

途中、大きな石積みがあったが、ソコは後で寄りましょう。先ずは上へ上へと目指す。

山道を10分も歩かないうちに、大きな砂防ダムの上部に出た。

砂防ダムに来ました*

砂防ダムに来ました*

草木に覆われつつあるけれど、かなり大きめの砂防ダムです。高さは20メートルほどはあるかな。

下の谷底には、わずかに水が流れている。

大津江の川底*

大津江の川底*

しかし、この先の山道をズンズン登って行ったところで、野呂山をトレッキングするだけになりそうだと二人で相談。これ以上上に登るのはよそう。ってことになり、引き返す。

鉄工所から砂防ダムの途中にある、とても高い石積み。

高い高い石積み*

高い高い石積み*

たくパパさんの身長と比べてみても分かると思うが、こんな山の中にこれだけの石を積むのも相当な労力じゃろ。高さ5メートルはあるかな。昔の人は本当に凄いよね。

この石積みの上部に登ってみた。

何か機械がある。

脱穀機

脱穀機

エンジン式の脱穀機やね。クミアイって書いてある。

この場所は広い水田跡のようである。耕作放棄されてしばらく時間が経っているようで、木々が生い茂り、徐々に自然に戻りつつあるが、人の気配は残っている。

クボタトラクター

クボタトラクター

「燃える男のぉ~赤いトラクタぁ~、それがオマエだぜぇ~♪」ってCMソングが今にも聞こえてきそうなクボタトラクター。何でトラクターって赤なんだ??

もう一段上の水田跡には、こちらは田植え機。

田植機

田植機

朽ち果ててはいないこれら農機具の様子からして、20年ほど前までは、この地は水田として利用されていたのであろう。しかし、どこにも「3つ並んだ石」は見つけることが出来ない。水田跡から上へは山道は無く、入って行けそうにも無い。たくパパさんと相談し、下山することに。

3つの石は無かったか… って落胆し下山すると、先ほど歩いた山道の脇で、畑をやっている地元の方を発見。

大津江鉄工脇の畑でお話する

大津江鉄工脇の畑でお話する

このおばちゃんに声を掛けて、話を伺った。

こなき:すみません。山歩きしている者なのですが、この辺りって三つ石と言う地名なですか?

おばちゃん:えぇ、ここの鉄工所は今でも「三つ石、五千何百番地」って言う住所なんよ。

こ:ここは石内じゃなく、三つ石て住所なんですか!!石が三つ並んでるのとか、あるんですか?

お:いいや、そんなの見たこと無いよ。

こ:そうですか…上にあった石垣は昔は田んぼだったんですね。

お:ほーよね。あの場所も、谷向かいの斜面も田んぼやったわ。

などなど、お話して、おばちゃんに分かれた。

そっかー。あくまで「三つ石」は地名なのか。

広の中でも「一本杉」とか「三本松」などと言う地名が残っているが、それと同じことなんじゃね。

ってことで残念。石3つは発見できず。

当初の目的は未完にて終了。

ここからはオプショナルツアー、その1。

石畳と二級峡界隈探訪

大津江鉄工の場所から、呉大学方面に歩く。

広町すけっちのページでも既に紹介済みである、昔の石畳である。

旧街道の石畳

旧街道の石畳

上のリンク先の石畳の画像と、今回の画像を見比べても分かるんだが、この石畳も次第に自然に戻りつつある。草が生い茂り、両脇の木々も次第に迫ってきている。

何とか手入れできないものか。折角の昔の名残りが、こんな扱いじゃもったいないよ。

石畳を上まで抜けると、新しい案内看板が出来ていた。たくパパさんは、この看板の存在を既に知っていたが、こなきが前回訪れた99年2月には、まだ存在していなかった。

石畳の案内看板*

石畳の案内看板*

案内文を書き起こしてみる

広・四日市街道 HIRO・YOKKAICHI KAIDO

広町の多賀谷橋を起点に、石内を通り、郷原、黒瀬、西条に至る広・四日市街道は、通称「旧広・黒瀬街道」という名で親しまれています。広から登ってくる急な坂道は「大根坂」と言われ、「大根坂峠」を境に南側は広町、北側は郷原町となっています。また、この大根坂には江戸時代に敷かれたと伝えられる石畳が一部残っています。「大根坂峠」は、江戸時代に開墾されました。天保年間(1830~1843)には、街道筋に当たるため交易も盛んで、2月と8月頃に牛馬市も開かれ、大勢の人々でにぎわっていたようです。

この街道について、文政2(1819)年の郷原村国郡志御用書出帖には「広村より四日市(現在東広島市西条町)へ通路、東市飯田村境より西広村境まで36町38間。大根坂峠6町上り易く8町下り嶮(けわし)く」とあり、また広村国郡志御用書上帖にも「四日市へ通る道なり」と記されています。このことからも、閉じの広村と郷原村、黒瀬地区の人々の往来の様子がしのばれます。

またこの「大根坂峠」には、昔は一本松があり、郷原村と広村の境界とされていたとも伝えられてますが、現在の観音堂のあたりと考えられています。

呉市

その観音堂ってのが、これのことかな?

石畳上のお堂

石畳上のお堂

ここに一本松があり、郷原と広の境界だったと。

このお堂の左下に石畳がある。

昔は、この界隈も街道として賑やかだったんだろうな…

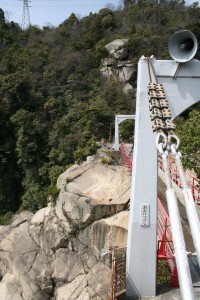

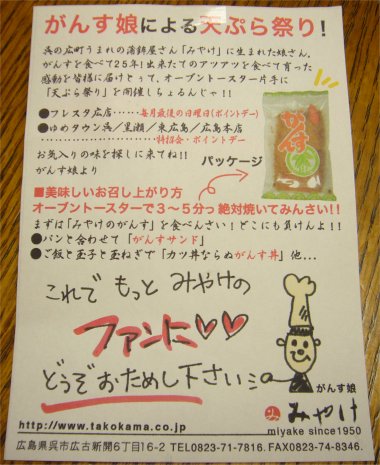

お堂の前から、石畳のま反対側を見ると、東広島・呉道路の工事現場が見える。

東広島・呉道路、郷原側の工事現場*

東広島・呉道路、郷原側の工事現場*

新旧両方の街道が、この場所からは見える訳じゃね。なかなかオモロー。

さ、二級ダム方向に行ってみましょうか。

二級ダムに向けて下る*

二級ダムに向けて下る*

あっという間に、国道の旧トンネル入口に来ました。

旧・国道375号、黒瀬隋道*

旧・国道375号、黒瀬隋道*

今は立ち入り出来ないようにフェンスで囲ってますが、そのフェンス、比較的新しいのに切り裂かれて中に入れるようになってしまってます。廃墟好きとかそゆー人が侵入するんでしょうな。

私らはそっちの趣味は無いので、中には入りませんよ。オトナですから。

このトンネルが国道だった頃、大型車同士は中で離合できないので、入口で待ってたりしてましたよね。覚えてます。

また、トンネルのほぼ中央から、ダムの方に向いて抜けれる通路があったよね。

クルマの中から、あの通路を見るのが怖かったのを覚えてる。

二級峡に来ました。

二級峡*

二級峡*

ここにも案内看板があります。

広島県名勝天然記念物 二級峡 NIKYU KYO 昭和24(1949)年10月28日指定

景勝地「二級峡」は、黒瀬川の浸食によって造りだされた峡谷です。

「藝藩通志巻三」の中では、「安芸国第一の滝なり」と記されています。何段にも及ぶ大小の滝とS字状に曲がりくねった流れとが、約100mの落差を伴って、複雑な天然の造形美を生み出しています。

また、ここには無数のおう穴が存在しています。これは、川底の花こう岩の小さな窪みに入った砂や小石が、流水の勢いによって窪みの中で回転し、長い年月をかけて岩を削ったためにできた穴です。おう穴橋の上流などにおう穴があり、その出来方や成長過程が観察できる場所としても、学術的な価値が高く評価されています。

上で書いた、トンネルの抜け道を見に来た。こなきは初めて来たのですが、たくパパさんは良くご存知で案内してもらいました。

黒瀬隋道の脇道*

黒瀬隋道の脇道*

ここもフェンスで囲われてます。

何のために、この抜け穴は作られたんでしょかね。

甌穴橋まで降りてきました。

甌穴橋から見た二級ダム*

甌穴橋から見た二級ダム*

今日も水は流れておらず、静かな渓谷にウグイスの声が響いています。

甌穴橋を渡った先の山道から、大積山・灰ヶ峰方向に抜けれるのですが、その道も今は通れないみたいです。

通行止め表示

通行止め表示

工事が終われば、通れるようになるのかな?

甌穴を見に行きましょう。

甌穴

甌穴

大きな岩が丸くえぐられてます。中には石が数個入っており、この石が水の流れでグルグル回ることで、甌穴が出来る訳です。凄い水流なんじゃろね。

ここでお昼にしましょう。手弁当食べて、一休み。

たくパパさん休憩中*

たくパパさん休憩中*

橋の奥側で、たくパパさん休憩中です。

さぁ帰路につきますか。

旧街道の常夜燈前を歩いて下ります。

石灯篭*

石灯篭*

石灯籠から下っていると、スゲェもの発見!!

ふるさと林道郷原野呂山線整備事業*

ふるさと林道郷原野呂山線整備事業*

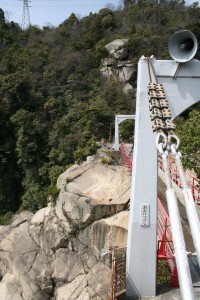

ふるさと林道 郷原野呂山線の工事現場です。

とっても大きな橋が、野呂山中腹に出来つつあります。

いゃ~、こんなにも大きな橋が架かっているとは知りませんでした。

公共工事…ははは。ふるさと林道事業。

この道が開通したら、野呂山スカイラインから登って、この林道通って郷原経由で帰ってこれると言う、自転車ルートが出来そうやね。

黒瀬川土手を歩いて行きます。

ここからはオプショナルツアー、その2。

石内の丸小山城跡を探す

以前から、何人かの人に言われていたんだけれど、芳ヶ淵隧道の上には、昔の城跡があるとは聞いていた。その城跡を探してみよう。

このツアーのために「ぢょやさん」にメールして、予め情報を仕入れておいた。

ありがとね、ぢょやさん。

その情報によると、城跡らしき石垣は芳淵隧道の上と、その横の2箇所にあるらしい。

ってことなので、先ずは浄水場に向いて階段を登ります。

石内浄水場*

石内浄水場*

この階段そのものは、浄水場に行き当たり中には入れないので、フェンス沿いに隧道の方向に歩いて行きます。

この辺りからは、小滝橋も見れる。

石内浄水場からの眺め*

石内浄水場からの眺め*

竹薮をかき分けて歩いて行くと…

芳ヶ淵隧道上部の石積み*

芳ヶ淵隧道上部の石積み*

あるある、石積み。かなり立派な石積みです。

上の写真のようなのが何段もあります。

しかし…

たくパパさんとも話したのですが、城跡にしてはきれい過ぎるんじゃないかと。石積みがキレイに段を成しており、どうもコレは水田なりの跡っぽいなと。

私らは、その筋の玄人ではありませんが、戦国武将なりとか、その時代よりもかなり新しい時代の感じがするんよね。

ってことで、もう一箇所の石垣を探してみようと、町田公園の裏山に登ってみます。

この、小高い丘からは、広の町が一望できる眺めの良い場所です。

町田公園後方の丘から眺める広町中心部*

町田公園後方の丘から眺める広町中心部*

確かに、この景色なら城を据えても不思議は無いかも。

まだ広の多くは海なり干潟なりだった頃、この丘からの眺めはどんなんだったのだろう。

この丘の上まで登ってきました。山道も無いので、斜面をよじ登る感じです。

すると、あるある石垣。

丸小山城跡の石積か*

丸小山城跡の石積か*

先ほど、隧道の上で見たものよりも段は少なく、組んでいる石も小さい。

時代が、より古いものである感じがする。

丸小山城跡の石積か*

丸小山城跡の石積か*

たくパパさんの身長と比べても、そんなに大きな石垣ではないことが分かるよね。

この石垣の上部は、木々が茂っているものの平らな場所となっており、30~40メートルほどの楕円形の土地である。

丸小山城跡か*

丸小山城跡か*

周囲をもちょっと探してみると、東側には更に大きな石垣発見。

丸小山城跡の石積か*

丸小山城跡の石積か*

ソレっぽいよねぇ~。などと互いに話す。

丸小山城跡の石積か*

丸小山城跡の石積か*

丸小山城そのものが、本当にあったのかどうかすら正しく分かっていないので、コレが城跡だ!とは断言できないし、城跡=石垣って短絡も正しいのかどうかすら、今の私らにはわかりませんが「石内にその昔、お城があった」って言うなら、この場所だったのかも…

丸小山城跡(?)を眺める*

丸小山城跡(?)を眺める*

ちょっと離れたところから、先ほど登った小高い丘を眺めます。

この住宅背後の丘の肩の部分にお城があったのでしょうかね…

ここまで来たなら、徳丸の洗い場も見て行きましょう。

徳丸の洗い場*

徳丸の洗い場*

ここら辺はたくパパさんの地元。

昔は、こんな洗い場が何箇所もあったそーです。

この日も、近所のばぁちゃんが桶を洗っていました。今でも生活の中で使われているっていいねぇ~。

この後、真光寺橋を訪れたりしつつ帰宅。

あぁ、今日は良く歩きました。

たくパパさんは地元(塩焼)とあって、色々とご存知。しかも、休日には石内界隈を歩いてることが多いとのこと。ホントに強力な助っ人でした。今日はお疲れ様でした。

また、どこか面白いポイント見つけたら歩きに行きましょう。

今日の収穫…

- 3つの石は見つけられなかったけれど、「三つ石」は今でも住所として残っている

- 二級の旧トンネルの横道も見た

- ふるさと林道 郷原野呂山線の巨大な橋が出来つつある

- 丸小山城の石垣を見た

- たくパパさんと共通の知人発見

楽しい1日でした。